Tribunners / Citizen Journalism

Menjahit Ilmu, Teknologi, dan Kemanusiaan

Budaya penelitian jadi kunci mutu perguruan tinggi, penggerak inovasi, dan fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Iwan Sugihartono & Hery Budiawan

Iwan Sugihatono

Guru Besar, Program Studi Fisika, Universitas Negeri Jakarta

Hery Budiawan

Dosen Program Studi Magister Pendidikan Seni, Universitas Negeri Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Dalam konteks global yang semakin kompetitif, perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi seyogyanya tidak lagi sekadar berperan sebagai wadah kegiatan akademis (perkuliahan).

Namun seharusnya mampu mengoptimalkan perannya melalui kegiatan tridarma serta menjadi penggerak utama dalam menciptakan pengetahuan baru yang langsung berdampak pada masyarakat, kebijakan, dan kemajuan negara.

Di sinilah relevansi budaya penelitian menjadi sangat penting. Sehingga, penelitian bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban tridarma, tetapi juga berperan sebagai fondasi utama eksistensi pendidikan tinggi saat ini.

Dalam lanskap global yang kian kompetitif, perguruan tinggi tidak lagi cukup berperan sebagai “pabrik ijazah” atau ruang kuliah formal.

Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang penciptaan makna, tempat di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan dijahit menjadi satu kesatuan utuh.

Di sinilah peran riset menjadi pondasi: ia bukan sekadar pelengkap tridarma, melainkan denyut nadi dari sebuah peradaban ilmu.

Namun dalam praktiknya, banyak perguruan tinggi di Indonesia masih menjadikan penelitian sebagai syarat administratif sebagai upaya kenaikan jabatan, akreditasi, atau sekadar memenuhi laporan kegiatan.

Dalam pandangan filsuf pengetahuan seperti Jürgen Habermas, pengetahuan seharusnya tidak berhenti pada technical interest (kepentingan teknis), tetapi harus mencapai emancipatory interest sebagai kendaraan bahwa ilmu pengetahuan bertujuan akhir pada pembebasan manusia.

Maka, riset yang sejati bukan hanya berbicara tentang efisiensi dan produktivitas, melainkan juga tentang nilai, makna, dan pembebasan manusia dari ketidaktahuan dan ketidakadilan.

Seiring hadirnya teknologi kecerdasan buatan dan revolusi digital, hubungan antara manusia dan pengetahuan sedang diuji.

Apakah penelitian hanya menjadi alat pengumpulan data yang dikendalikan algoritma, atau masih menjadi jalan menuju kebijaksanaan (phronesis) sebagaimana ditekankan Aristoteles? Inilah tantangan moral dan intelektual terbesar pendidikan tinggi kita.

Melalui semangat penelitian berdampak yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu sekali adanya interkoneksi antara kegiatan penelitian, inovasi, dan teknologi dengan tuntutan masyarakat, sektor industri, serta pembangunan nasional.

Dalam hal ini, penelitian diharapkan tak lagi sekadar memenuhi tanggung jawab tridarma, melainkan mampu memberikan dampak multidimensi sebagai penggerak utama transformasi sosial, ekonomi, dan ilmiah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menggaungkan semangat “penelitian berdampak” sebuah arah baru agar penelitian tidak berhenti di meja akademik, tetapi menjelma menjadi kebijakan, inovasi, dan perubahan sosial.

Namun, untuk mencapai itu, kita perlu menata ulang budaya riset, struktur pendanaan, serta etos ilmiah yang menempatkan manusia dan nilai kemanusiaan di pusatnya.

Tantangan Dasar

Sayangnya, budaya penelitian di banyak perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar.

Salah satu masalah utama pendidikan tinggi Indonesia adalah adanya kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya riset, baik antar wilayah maupun antar perguruan tinggi.

Kesetaraan belum sepenuhnya tercapai. Tantangan lain adalah perlunya sistem keadilan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya tetap memiliki peluang berkembang secara adil melalui dukungan afirmatif dalam pendanaan, kolaborasi, dan penguatan kapasitas.

Paradigma lain yang menjadi tantangan adalah aktivitas penelitian sering kali dianggap sebagai syarat administratif untuk kenaikan jabatan fungsional atau akreditasi institusi.

Akibatnya, banyak hasil penelitian tidak berlanjut menjadi publikasi yang dapat diakses secara luas, inovasi teknologi, atau kebijakan berbasis data.

Tidak sedikit penelitian berhenti pada laporan akhir tanpa adanya transformasi sosial maupun kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Times Higher Education (THE) dan QS World University Rankings menempatkan kinerja penelitian sebagai salah satu pilar utama penilaian. Termasuk di dalamnya adalah jumlah publikasi ilmiah bereputasi, sitasi internasional, kolaborasi lintas negara, dan dampak penelitian terhadap kenyataan di lapangan.

Tak jarang, laporan penelitian berhenti sebagai tumpukan dokumen. Tidak ada kesinambungan antara hasil riset, kebijakan kampus, dan kebutuhan masyarakat.

Padahal, menurut Thomas Kuhn, ilmu hanya tumbuh jika terjadi paradigm shift sebagai pergeseran cara pandang yang radikal. Perguruan tinggi di Indonesia perlu keberanian epistemologis untuk keluar dari tradisi riset administratif menuju riset reflektif dan transformatif.

Selain itu, sistem pendanaan riset kita masih sangat birokratis. Prosedur panjang, orientasi luaran yang kaku, serta penilaian berbasis kuantitatif (jumlah publikasi) membuat peneliti kehilangan ruang eksplorasi dan keberanian untuk berinovasi.

Sementara di negara maju, justru kreativitas dan keberanian mengambil risiko menjadi bagian penting dari kultur akademik.

Peringkat Indonesia di Global Innovation Index (GII)

Semakin kuat ekosistem penelitian di perguruan tinggi, semakin tinggi pula reputasi dan posisi globalnya. Kontribusi penelitian terhadap daya saing nasional dapat dilihat dari Global Innovation Index (GII) yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

Indeks ini mengevaluasi kemampuan suatu negara dalam menghasilkan dan memanfaatkan inovasi, dengan indikator seperti penciptaan pengetahuan, dampak pengetahuan, dan kinerja riset serta pengembangan.

Berdasarkan laporan Global Innovation Index (2024), Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 133 negara. Namun, peringkat Indonesia masih rendah pada tiga pilar utama: Human Capital and Research (90), Knowledge and Technology Outputs (73), dan Creative Outputs (65).

Rendahnya skor pada aspek Human Capital and Research menunjukkan kapasitas pendidikan tinggi dan riset nasional masih jauh dari ideal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengeluaran untuk R&D yang hanya 0,28 persen dari PDB nasional, jauh di bawah rata-rata OECD yang lebih dari dua persen.

Selain itu, jumlah peneliti per satu juta penduduk di Indonesia masih di bawah rata-rata global, hanya sekitar 1.200 orang dibandingkan dengan Korea Selatan yang mencapai lebih dari 7.000.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia berdampak langsung pada kualitas publikasi ilmiah internasional. Berdasarkan data Scopus, Indonesia berada di posisi ke-45 secara global, tertinggal dari Malaysia (34) dan Singapura (29).

Dalam hal sitasi per dokumen, Indonesia mencatat rata-rata 5,6, sementara negara maju mencapai lebih dari 10. Hal ini berimplikasi pada rendahnya luaran teknologi dan paten nasional.

Peranan Penelitian dalam Pembangunan Nasional

Sejalan dengan visi pembangunan nasional, penelitian di perguruan tinggi berperan penting dalam mendukung RPJMN 2025–2029 yang menekankan percepatan inovasi, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian berdampak menjadi landasan ilmiah dalam mewujudkan delapan cita-cita bangsa Indonesia, terutama dalam peningkatan kualitas hidup, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terapan yang memfokuskan pada isu lingkungan, sosial, dan ekonomi berkontribusi nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Penguatan penelitian dasar menjadi fondasi penting agar inovasi memiliki kesinambungan ilmiah dan dapat dikembangkan menjadi produk unggulan nasional yang berdaya saing global.

Budaya Penelitian sebagai Kunci Mutu dan Inovasi

Bagi perguruan tinggi, budaya penelitian bukan hanya pilihan, melainkan keharusan. Penelitian menjadi tolok ukur kinerja akademik dan sosial, serta penentu nilai tambah institusi.

Semakin produktif dan relevan penelitian yang dilakukan, semakin kuat posisi perguruan tinggi dalam peta pendidikan nasional dan internasional. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menempatkan penelitian sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Perguruan tinggi wajib mengembangkan standar penelitian berbasis capaian serta mengevaluasi dampaknya secara berkelanjutan. Dengan demikian, budaya penelitian berdampak menuntut reformasi institusi secara menyeluruh: membangun ekosistem akademik yang kolaboratif, multidisipliner, transdisipliner dan berorientasi solusi.

Deep Learning dalam Riset: Menyelam ke Lapisan Makna

Dalam konteks pendidikan tinggi, istilah “deep learning” sering disalahartikan hanya sebagai teknologi kecerdasan buatan. Padahal, dalam pedagogi modern, deep learning juga berarti pendalaman konsep dan pemaknaan dalam proses belajar—berbeda dari surface learning yang hanya berfokus pada hafalan dan prosedur.

Konsep ini menekankan bahwa mahasiswa dan peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi memahami pola, relasi, dan makna di balik data itu sendiri. Mereka belajar untuk bertanya: “mengapa” sesuatu terjadi, bukan sekadar “bagaimana”.

Dalam riset pendidikan seni, misalnya, pendekatan deep learning dapat memadukan metode kuantitatif dan kualitatif secara reflektif: bukan hanya mengukur hasil belajar, tetapi menafsirkan pengalaman estetik, persepsi, dan nilai kemanusiaan di dalamnya.

Pendekatan ini selaras dengan penelitian transdisiplin, di mana batas antara ilmu alam, sosial, dan seni menjadi cair.

Deep learning juga menjadi jembatan antara manusia dan teknologi. Melalui AI, machine learning, dan data analytics, peneliti kini dapat mengolah big data untuk menemukan pola sosial, ekologi, atau musikal yang sebelumnya tak terbayangkan. Namun, tanpa kedalaman etika dan refleksi humanistik, semua kecanggihan itu bisa kehilangan arah.

Seperti kata Heidegger, teknologi adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana manusia memahami dirinya sendiri. Maka, deep learning sejati adalah proses “menyelam ke dalam diri manusia untuk memahami makna dari pengetahuannya.”

Penelitian Transdisiplin sebagai Arah Baru Inovasi

Dalam menghadapi kompleksitas persoalan global, pendekatan penelitian monodisiplin sering kali tidak cukup. Tantangan seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, kesehatan masyarakat, hingga transformasi digital menuntut sinergi lintas bidang ilmu.

Di sinilah peran penting penelitian transdisiplin muncul sebagai pendekatan baru yang mampu menjembatani dunia akademik, industri, dan masyarakat.

Penelitian transdisiplin tidak hanya menggabungkan beberapa disiplin ilmu, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal, praktik sosial, dan pengalaman komunitas. Model ini menempatkan masyarakat bukan sekadar objek, tetapi mitra sejajar dalam proses penciptaan pengetahuan. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih relevan, kontekstual, dan berdampak langsung.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin. Dalam seni, budaya, dan teknologi, penelitian transdisiplin membuka ruang eksplorasi baru yang menggabungkan sains, humaniora, dan kreativitas digital untuk menghasilkan inovasi berbasis nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, dukungan kebijakan riset yang fleksibel, sistem insentif kolaboratif, dan pengakuan terhadap luaran non-tradisional seperti paten sosial dan model inovasi komunitas menjadi sangat penting.

Pendekatan transdisiplin adalah masa depan penelitian yang lebih terbuka, inklusif, dan berdampak langsung pada keberlanjutan bangsa. Dengan memperkuatnya, perguruan tinggi Indonesia tidak hanya akan menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat perubahan sosial yang bermakna.

Pondasi Indonesia Emas 2045

Penelitian menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menjadikan Indonesia negara maju, berdaulat, dan berdaya saing global. Melalui ekosistem penelitian yang kuat, perguruan tinggi dapat membangun sumber daya manusia unggul dan teknologi mutakhir yang menopang ekonomi berbasis pengetahuan.

Ketika penelitian terintegrasi dengan pendidikan dan pengabdian, akan lahir lulusan yang kompeten secara teknis, reflektif, adaptif, dan solutif. Membangun budaya penelitian berdampak memang bukan proses instan, tetapi investasi jangka panjang yang akan menentukan arah masa depan bangsa.

Kini saatnya pendidikan tinggi di Indonesia bertransformasi dari menara gading menjadi pusat inovasi dan solusi, untuk mewujudkan bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaulat secara paripurna.

Menjahit Masa Depan

Membangun budaya penelitian berdampak bukan pekerjaan semalam. Ia memerlukan keberanian epistemologis, ketekunan moral, dan komitmen jangka panjang. Perguruan tinggi Indonesia harus menempatkan riset bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai panggilan intelektual dan moral.

Di era ketika teknologi dapat meniru kecerdasan manusia, justru kedalaman refleksi dan empati yang akan membedakan kita. Masa depan riset Indonesia bergantung pada kemampuan kita menjahit ilmu, teknologi, dan kemanusiaan menjadi satu tenunan yang utuh menjadi tempat pengetahuan menjadi jalan menuju kebaikan bersama.

Referensi

WIPO. (2024). Global Innovation Index 2024.

UNESCO Institute for Statistics. (2023). Researchers per Million Inhabitants.

Scopus. (2024). Country Publication Output – Indonesia.

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization.

Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests.

Heidegger, M. (1977). The Question Concerning Technology.

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.

BRIN. (2022). Peta Jalan Riset Nasional.

Bappenas. (2023). RPJMN 2025–2029

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

| Fenomena Bendera One Piece, Dosen UNJ: Tidak Boleh Dilihat Sebagai Ancaman |

|

|---|

| Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana: Kemandirian Industri Pertahanan Perkuat Diplomasi Indonesia |

|

|---|

| Pertahankan Disertasi, Nyoman Adhi Suryadnyana Raih Gelar Doktor dengan Pujian |

|

|---|

| Pertahankan Disertasi, Totok Sucahyo Raih Gelar Doktor dengan Pujian dari UNJ |

|

|---|

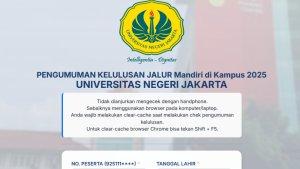

| Link Pengumuman Penmaba UNJ 2025 Jalur Ujian Tulis di Kampus, Berikut Cara Ceknya |

|

|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.